|

|

小惑星探査機ミューゼスC 2p

|

ミューゼスCイメージ (C)ISAS |

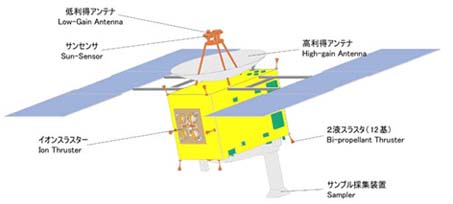

MUSES−C(ミューゼスC)とは? ミューゼスCは宇宙科学研究所の工学実験探査機です。この探査機は小惑星を探査し、科学観測を行った後、サンプルを採取することが可能です。つまり小惑星の表面から表面物質を採取し持ち帰ることが可能な探査機なのです。 回収される量が少量であっても 地球上でサンプルの分析が行えるので、その科学的意義は極めて大きいものとなります。 |

打ち上げの瞬間(C)ISAS |

ミューゼスC(C)ISAS ミューゼスC(C)ISAS自立機型の探査技術 これまで世界中でいくつかのサンプル・リターン計画が発表されていますが、他の計画は非常に大型のロケットを必要とします。日本ではより到達しやすい小惑星が見出されたことや、探査機の推進機関 (エンジン)の高性能化により、小さな探査機を使って実現することを可能にしました。 MUSES−Cは高い自律機能を持っています。大きさも形状も未知の小惑星に接近・軟着陸するため、カメラの撮像やレーザー高度計により距離や形をとらえ、探査機自身がその場でどういう行動をとるべきかを考え、探査活動を行います。 |

軌道(C)ISAS |

なぜ小惑星を目指すのか? 地球をはじめとする惑星や月のように大きな天体は変成してしまったため、太陽系初期の物質について知ることが出来ません。小惑星は惑星が誕生するころの記録を比較的よく留めている化石のような天体だと言われています。そこで小惑星からサンプルを持ち帰る技術が確立されれば、「惑星や小惑星を作るもとになった材料がどんなものであったか」「惑星が誕生したころの太陽系星雲内の様子がどうであったのか」について手がかりを得ることが出来ます。 MUSES−Cが探査する小惑星は1998SF36。 地球に近づくタイプの小惑星で、その大きさは約400メートルと推定されています。 |

(C)ISAS (C)ISASサンプルの採取の仕方 ではどうやって表面物質を採取するか説明しましょう。 1.まず、重さ数gの金属球を秒速約300mの速度で打ち出します。(図A) 2.金属球は小惑星の表面にぶつかり、かけらが飛び散ります。(図B) 3.小惑星の重力は非常に小さいため、飛び散った破片はサンプラー・ホーンに導かれ探査機内の収集箱へ上っていきます(図C) |

ミューゼスCは1年かけて小惑星に接近し、地球に帰ってくるのは4年後の予定です。これで本当に地球外生命体の発見なんてことになると面白くなってきますね。 アスラン、今日は解説ありがとうございました。この後、イザーク達とお札お土産に買って帰りますので、楽しみにしていて下さい。いいですよね?イザーク? |